経歴タイトルをクリックして詳細オープン

7歳の頃、長崎市のグラバー邸にほど近い南山手の古い洋館に移住する。

港を見下ろす、石畳と坂道だらけの一角。西洋と日本が重なり合う風景。山手なので緑も多く、植物や昆虫などあらゆるものに刺激を受け、

それがアイデアの源となった。

小学校では、画家としても活躍した水本侃教諭から、三原色など絵を大好きになる秘法を教わり、色彩感覚が磨き上げられた。

その反面、水泳以外の運動はからっきしで、本当にかけっこでビリケツを走っていた。それが図画工作と五教科にのめり込んでいった主要因に相違ない。

アタマでっかちにならずに済んだのは、遊び友達たちと水泳と空手と自転車のおかげです。

出展: 千葉大学 Wikipedia

時はバブルの絶頂期。師匠の秋岡に留学を薦められるが・・・

イギリス RCA【Royal College of Art】に入学許可をもらい喜んでいた。しかし、年間何百万円もかかる学費を工面することは不可能だと半ば諦めていた。

私は、五人兄弟の家系。しかも、カナダ留学中の姉と同時期にRCAに通うことは許されない。と思っていた。

しかし、どうしても諦めきれない気持ちが、ロンドン支店のある日系銀行に奨学金依頼の手紙を『神に祈るような気持ち』で送ってしまう。

待てど暮らせど、手紙の返事は『ナシノツブテ』

途方に暮れていた私に、応募もしていないイタリアの【カッシーナ】社の奨学金が確定する・・・まさに青天の霹靂。

なぜ奨学金が確定したのか?その理由が分からないまま、いざRCAへ。

後の2001年『奨学金の奇跡』が判明する。

せっかく入学したRCAで、教師連中と日々格闘することとなる。

格闘しなければならなかった理由は、燭台、ドア、ピアノがファニチャーのカテゴリーに属していないと

主張するRCA教師連中と、自らの拙い英語で議論することに疲れ、焦点の定まらない窓際族のような気分になった。

そんな凹みに落ち込んだ頃に、なぜか救世主のごとく現れて勇気付けてくれたのが、偉大なるヴィコ・マジストレッティだった。

『お前には、力強いSIGN=しるしがある。』

RCAの先輩にあたるジャスパーモリソンも、たまに非常勤で来ると「教師の話に耳を貸すな!」と私に耳打ちして帰った。

卒制のピアノ製作は1年がかり。デザイン上、全構造部品が組みあがらないと直立しなかった。約250kgにもなるのに、未完の状態だとグラグラのまま。

卒業一次試験は留保と、校長から手紙が来た。すなわち2週間以内に改善しないと、パスできず留年してしまう。

部品数が多いピアノにして攻め気味のデザインは、土壇場で牙を剥き 相当に追い込まれた。経済的な無理の中で、やっとの思いで仕送りしている両親や

祖母に報いるはずの自分が、この程度の荒波にさらわれてはならない。

必死で岩に嚙りつこうと、まずスケジュールを組み直した。早朝から真夜中まで、部品を切って削って仕上げて塗って乾かして組み立てる毎日。

二次試験の前日の夜、ピアノがしっかり立ち上がった時は 思わず涙が出た。

10人クラスの半数が応募したマルチェット金賞(BSA英国製鉄協会協賛)を私が受賞できたのは、この踏ん張りに対してだと思っている。

この賞金で船賃を払い、ピアノを日本まで運べた。

同年 RCA マルチェット金賞を受賞。

余談ですが・・・

格闘の真っ最中にたまたま遊びに来た末弟も、製作助手に駆り出され、明けても暮れても木や鉄の加工の連続。卒制展オープニング、

キモノ姿で来客に揉み手のトミタの隣。

借りモノの背広で、感慨深げにピアノに耳を傾ける彼のほうが、はるかに作家然としていた。

RCA卒業の大恩人は、何と言っても末弟だったのかもしれない。今更だけど本当にありがとう・・・

語学能力と創作の実力を養う上でRCAの果たした役割は大きかった。学生生活で英語による洗礼を受け、英語が思った通りに伝わらないという自分と向き合い、

羞恥心をかなぐり捨てて挑んだ数年間の辛い経験のお陰で、イタリア語も習得。

3ヶ国後を操れるようになって、ふと気づいたことがある。

それは、身振り手振りや簡単なスケッチ、リアルなパース画のほうが、はるかに説得力があったということだ・・・。

引用: 「意匠二次元半」について

【わらべうたとゆかいな日々】の作者様が、すべて私の想いをすべて記述してくれています。

ご参照をお願いいたします。

ステファノ・フラガパーネ氏との運命的な出会いがあった。

依頼主 COVO社をご参照ください。

1997年 NRW州立デザインセンターよりRoterPunkt賞を受賞(エッセン)。

同 年 朝日現代クラフト展入選(大阪)

同 年 ヴェローナ市民栄誉賞の受賞

1998年 国際陶磁器展美濃にて審査員賞(美濃)

同 年 Gマーク中小企業庁長官賞

同 年 国際デザイン年鑑に掲載(ロンドン)

1999年 フランクフルト国際見本市 デザインプラス賞受賞

2000年 総合プロデュース、COVOSHOPの設計、アートディレクター就任開始

ミラノに渡って数年後、ようやく奨学金が確定した理由が明確となる。

ヴィコ・マジストレッティ宅で、私が体験した『奨学金の奇跡話』を告白。実は、ヴィコの助言でMr.カッシーナが1度だけ奨学金をRCAに送ったということが判明。

ヴィコ・マジストレッティが、『足長おじさん』であったことがようやく理解でき、運命を感じた瞬間だった。

同 年 ビコ・マジストレッティとテーブルウェア'Rim'を開発

同 年 『21世紀のデザイン』に掲載:Taschen社 ケルン

同 年 Italian Design Furniture on Tour:世界十数都市

同 年 トミタデザインの年間総輸出量4万ピース超を達成

2002年 COVO社の年間売上4億円を達成

同 年 トミタデザインの国際賞26受賞を達成。受賞歴はこちらをご参照ください。

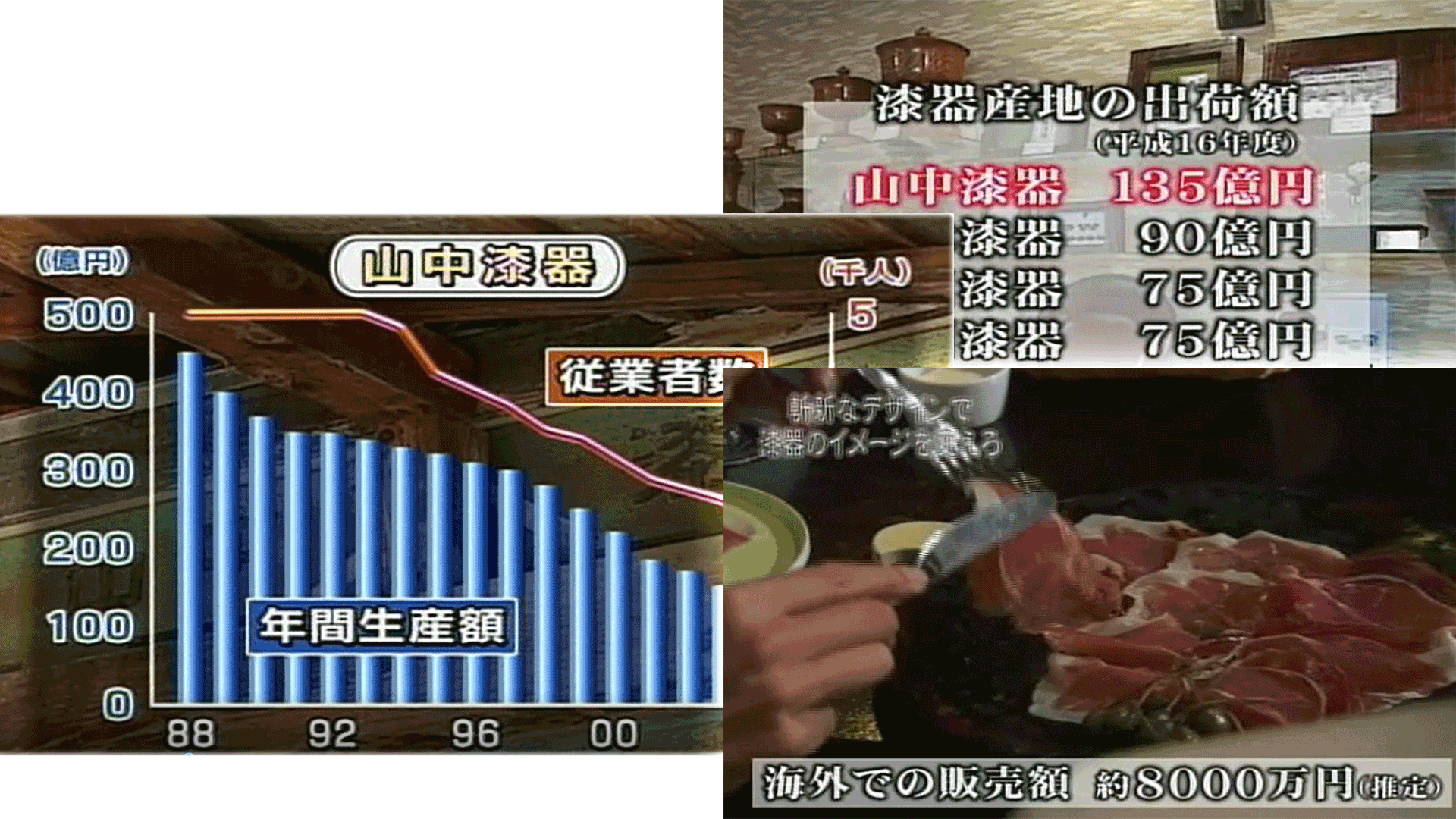

出展: TV東京 ガイアの夜明け(2006年放送)

NUSSHA JAPAN|ヌッシャジャパン 誕生の経緯

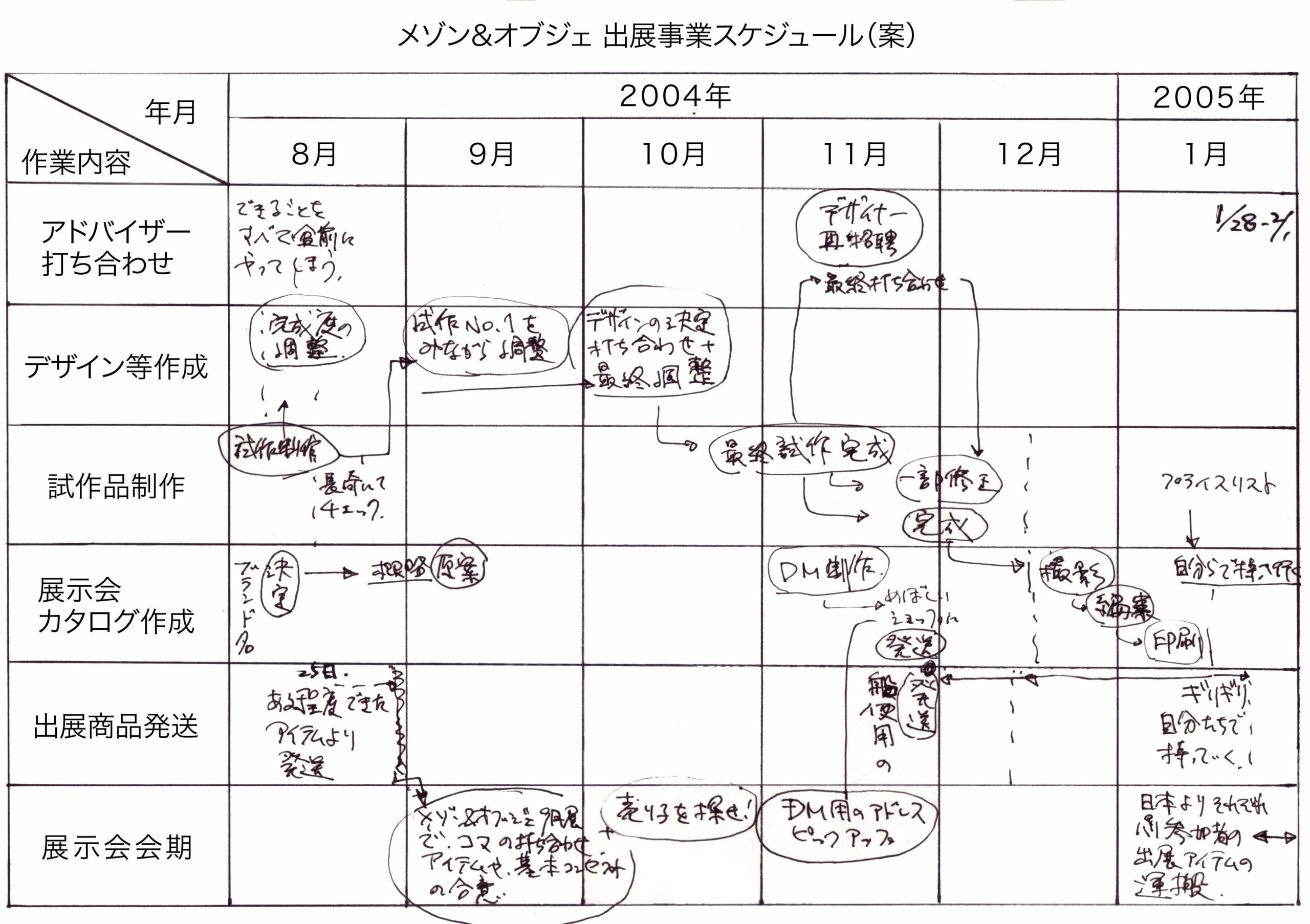

山中漆器は、1988年のバブル最盛期で400億円超の生産額を生み出す巨大産業だった。2004年にはおよそ1/3の生産額(約135億円)となる。

山中漆器連合協同組合様の熱意が、タイミングよく国と県から支給される補助金を申請し獲得したことがきっかけとなり、海外販売の販路開拓と商品デザインが急務となった。

そこで、イタリアで活動中の「富田一彦」に白刃の矢がたつ。

まず、NUSSHA:名前の由来は塗師屋(ぬしや)=漆を塗る職人の意。というブランドづくりをスタートさせた。代表は、石橋雅之氏(株式会社アイプラス 代表取締役社長)

その当時、漆食器といえば、黒、及び赤単色の商品が一般的であった『通念』を、新たなデザインでイメージを一新させ海外販売に乗り出す。

トミタの命題は、世界各地にいるエージェントを探して日本国外で期待通りの販売実績をつくること。

トミタの命題は、世界各地にいるエージェントを探して日本国外で期待通りの販売実績をつくること。

商品販売までの工程づくり、海外エージェントとの交渉、プロダクトデザインなどを担当し、

1年半の活動結果は売上8,000万円(推定)となった。

撮影者からのリクエストがあったために、このスタイルで撮影。撮影者マルコ・ピエトラ・クーパー氏、雑誌 VOGUEに掲載。

同年 フランスで、日本人プロデューサーの桐山登士樹さんと出会う

桐山登士樹さんとは、2005年にパリのメゾン・エ・オブジェ国際見本市会場で初めてお会いしました。同じジャパンBrandで、異なる産地の専属プロデューサーという立場で、

意見交換したのが 始まりだった。

彼は東京ベースなので、私が日本とミラノとの行き来の中で、東京デザイナーズWeekや、サローネの準備期間中、サローネイベント期間中等に、

何度かお会いしたことを、私は今でも鮮明に覚えている。

レベルや手法の違いはあるけれど、日本からの発信支援を手がける彼とは、同志のような意識の共有があり意気投合。

今でも、複数のクリエーターを束ねて、日本とヨーロッパをつなぐ総合伝達力に秀でた桐山さんに教えを乞いたい!と思ってしまうほど素晴らしい能力の持ち主だ。

富山ガラス博物館、デザインセンターをめぐるお仕事ぶりは、Bravissimo!!

2006年 恩師 ヴィコ・マジストレッティ永眠

彼の最後の電話は、上記の国際見本市出展のため東京にいた私には届かなかった・・・

運命的にめぐり会い、彼のお陰でデザインの仕事に携わることを確信でき、彼との深い絆を感じずにはいられない。

当時は悲しみより、慈愛と感謝の気持ちでいっぱいだった。

ヴィコは晩年、「つくり続けないことは自分の死である。」と周囲に公言して、はばかりませんでした。そしてつくるのを止めた時、本当に逝ってしまった。

『生きている限り、私もつくり続ける』とヴィコに誓ったことは、死ぬまで忘れないだろう

アジアの中の日本と韓国のデリケートな歴史にも触れる時間を過ごした。それは動乱期により平和な土地を求めて、クリエーターが移動するというもの。

豊臣秀吉が朝鮮出兵で 多くの優秀な陶工を連れ去って 有田焼が生まれ、半島側は廃れたという通説への反論だった。

征服者たちが意のままにヒトを動かせたのはほんの一部に過ぎず、ヒトは安心安全を求めて 勝手に移り住む。

ましてや、国境が曖昧な時代はなおさらだったと想像できる。学生はもちろん 教師からすら反対意見が出ましたが、過去については諸説をぶつけ合うことで、

物事を客観視できるようになるのでは?と期待を込め自論をぶつけた。

歴史的建造物での講義も素敵でしたし、日本と同じようにキャンパスは桜が満開。日本語の上手い方が通訳でしたが、表現が難しいところは英語も交えた。

同年 千葉大工学部デザイン科の非常勤講師就任

東日本大震災を契機に、日本に帰国する決断をした。

微力ながら、チャリティイベントをイタリア ミラノで、在留日本人の仲間とさまざまなチャリティイベントを開催した。

デザイナーズ募金箱や、チャリティ用にトミタが独自解釈でつくり変えた椅子展。スシの夕べ、ピアノの夕べなどなど

私がイタリアに住んで実感したことは、イタリア人は、人情、カトリックの信仰心が共に篤いということ。

だからなのか、困っている人がいると手を差し伸べてくれるヒトが本当に多い。

窮地を救ってくれた友人たちとそのまた友人たちすべてに、心から感謝している。

grazie!

参加してくれた子供たちの熱心で純粋な心に感動し、熱弁をふるうトミタ。

長崎市立大浦小学校6年生の子供たちの『純粋な心』に感動した。

主催者は長崎県美術館。トミタリア展エンディング『ホワイトデーピアノ' コンサート』を開催。

ロンドンRCA 王立美術大学院の卒業制作で 'ハダカノピアノ'を完成させ、長崎県美術館に展示できたことが何よりの幸せ。

楽器作品の展示によって、長崎県美術館は初めてコンサートホールになりました。四半世紀の歳月を経て円熟味を増し、モダンで重厚な音色に。

ピアニストは、山浦直子さん、オペレッタは、納富景子さん。

プロダクトデザイナー富田一彦になる前、トミタが大学時代に通った木工塾、主催者:秋岡芳夫に多大なる影響を受けた。

トミタにイギリス留学を勧め世界への道筋を示した師匠 秋岡は、トミタに何を伝えたのか?

師匠 秋岡設立の『モノ・モノ』で、たくさんの優秀なスタッフに支えられてトミタリア展を開催。

商願2020-113641

2020年 イタリア ボローニャ大学工業デザイン科非常勤講師就任

2021年 「トミタリア|Tomitalia」商標登録完了 登録番号 第6362005号

2021年 ホームページをリニューアル

過去を振り返ってみて、欧州の様々な町や村が、大量生産とのせめぎ合いに疲れたり、そことは違う独自の価値を発信する様を目の当たりにし、

自国つまり、日本という国に立ち返る必要性を感じた。

COVOやNUSSHAなど、磁器と漆器を中心に日本国内の地場産業に関わり、国境をまたぐ複数の異素材産地を連携させて、ブランドを構築する研鑽を積ませて頂いたことは

中小企業様たちのお陰だと思っている。

なぜなら、私が知り得た世界のどのつくり手も、いわゆる中小企業様たちだからである。

しかし、私自身が強く感じることがある。それは、時代の後押しなのだろうか?

海洋マイクロプラスチックやゴミ問題、異常気象など、驕りとも言える代償がメジャートピックになりつつある今現在。

いずれライフスタイルは、需給バランスを調整、再構築、選択的適量生産、使い回し(シェア)やアップサイクルの時代へと向かわざるを得ない。

資本主義の未来、即ち文明人としての私達の生き様が問い直されている。そんな気がしてならない。

デザインは勿論、働けば必ず命を削ってやり遂げることになるのが「仕事」。

時代の変化を受け入れながら、より人間本来の姿に近いものづくりの延命措置に、大いに貢献し 深く携わりたいと心から願う次第。

それは産業構造をより健全にし、地球に優しく、人類の知的活動の延長線上として正しいと私は信じて止まないからです。

同年 母校千葉大デザイン科から非常勤講師に招かれ、初めてのデザイナーズレッスン。

富田一彦の恩師紹介

1920-2006年 西洋意匠の師:ヴィコ・マジストレッティ

20世紀を代表するイタリアの建築家で、RCA時代からの貴重な恩師。

そして、モダニズムを体現し、イタリアンデザインをつくり上げた中心的存在。

詩的な要素を残しながら、ヨーロッパ流で合理的に構築する手法を学ぶ。

GRULIクッションは、半身不随になってしまったヴィコのためにデザインされ、見舞いに来たレンゾ・ピアノらへ自慢のタネになった。

1920-1997年 立体造形の師:秋岡芳夫

恩師 秋岡は、岩手県大野村や北海道置戸町などを手がけた村おこしの草分け的工業デザイナー。伝産品や伝統工芸士の認定制度に

大きく貢献した人物である。

私は恩師から、大学に在籍中の4年間。研ぎから日本各地の村おこし、町おこしの実現まで、幅広く歴史や風土、立体造形力の基礎を学んだ。

そして、ノミ、カンナ、チェーンソーに至る木工技術の習得は、後のトミタデザインへ強い影響を及ぼした。

今や、公称「最後の弟子」。その名誉に甘んじないよう、精進目標と思っている。

1932-2015年 平面造形の師:重田良一

私が、千葉大工業意匠学科に在籍していた頃、造形講座を担当していた教授。そして素晴らしい画家でもあった。

重田先生は、フランス留学中に有名になった画家でした。

西洋と対峙する和のかたち、平面造形力の発展に大いなる示唆を与える作品は感動の一言。そして、私のイギリス留学を応援し、支援してくれた恩人でもあります。

独創によるカタチの追求は、重田先生の姿勢に大きく影響を受けた。

孤独なイギリス留学時代には、手書きの手紙を2ヶ月に1度くらいのペースで送ってくれる心優しき人でした。生涯忘れることはない。

出展:

出展:  出展: TV東京 ガイアの夜明け(2006年放送)

出展: TV東京 ガイアの夜明け(2006年放送)